車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られています。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られています。

SBD Automotiveでは、OTAアップデートが今後の自動車業界にどのような影響を及ぼすのかについて、OEMおよびサプライヤー双方の現在の活動と今後の展開、法規制や業界団体の動向、全般的なリスク、今後の動向などを含む全方位的観点から考察し、洞察したレポート「自動車のOTAアップデートエコシステム」を発行いたしました。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られます。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られます。

広範なレガシープラットフォームを抱える場合統合は非常に複雑となるため、大半のOEMは自社プラットフォームへのOTAアップデート機能の統合に対して慎重なアプローチを採っています。レガシーテクノロジー、コストの制約、(EVと比較した場合の)内燃エンジンプラットフォームの制約、サイバーセキュリティ関連の懸念などが活動を大きく抑制する要因となっています。その一方で、大半のOEMは電動化プログラムにおいて研究開発を強化しており、例えばVolkswagenのIDプラットフォームやGeneral Motorsの新しい車載デジタルプラットフォーム、VolvoのPolestarプラットフォームなどのように、電動化プログラムを足掛かりにOTAアップデート市場への参入を進めるケースが多く見られます。

本書ではOTAアップデートが今後の自動車業界にどのような影響を及ぼすのかについて、OEMおよびサプライヤー双方の現在の活動と今後の展開、法規制や業界団体の動向、全般的なリスク、今後の動向などを含む全方位的観点から考察し、洞察を提供します。

【本書の構成】

.png)

要旨

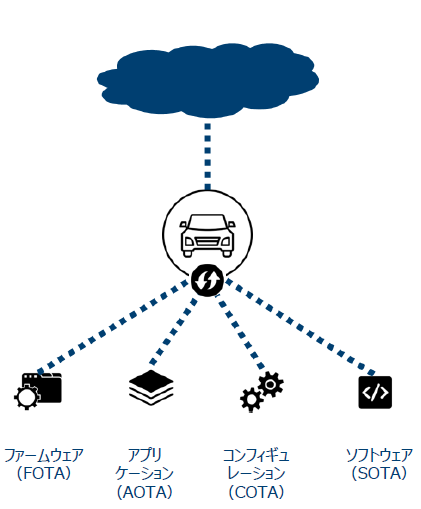

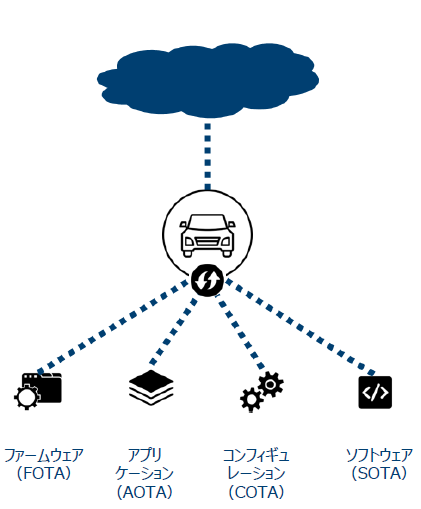

• OTAの定義

• 本書の重要ポイント

概要

• OTAの年表

• 車載OTA

• サブスクリプション戦略

• EV とICEの相違点

ユーザーエクスペリエンス

• ユーザーエクスペリエンスの重要性

• タッチポイント

• OEMの事例

• 推奨事例

OEM戦略とケーススタディ

• OTAの年表

• コネクティビティの手法

• OTAのユースケース

• OEMの概要

OTAサプライヤー

• OTAサプライヤーの概要

OTAの管理

• OTA管理の重要性

• OTAリリースプロセス

• OTA管理に必要な組織

技術的情報

• OTAソリューションアーキテクチャ

• OTA E/Eアーキテクチャ

• ソフトウェアの調達動向

• サイバーセキュリティ

コネクティビティの戦略

• コネクティビティの種類

• コネクティビティの課題

• OEMの戦略

• OEMの戦略に関するSBDの見解

規制動向

• UNECE WP.29

• 欧州連合

• 米国

• その他の主要国の動向

業界動向

• Uptane

• Open Mobile Alliance

• GENIVI

• eSync Allianceなど

.png)

OTAにおける業界の主要動向

導入

-

2020年、全ての大手グローバルOEM(14社以上)が車載ファームウェア/ソフトウェアのOTAアップデートに対応した第一世代の車種を投入済みもしくは設計中。

法規制

-

国連がまもなくOTAアップデート対応車種の新たな型式認証ガイドラインを発表予定。ガイドライン公開後は日本などの国が最初にガイドラインを適用する見込み。

セグメント化

-

OEMは今後、パワートレイン、インフォテイメント、および車両所有形態に応じたソフトウェアアップデート戦略で差別化を図り、一定レベルのコネクティビティおよび機能アップデートをサポートして収益確保の体制を整える。

本書では、OTAアップデートが今後の自動車業界にもたらす影響と展望について考察、OEMおよびサプライヤーの現在の活動と今度の動向予測を紹介すると同時に、法規制や業界団体の動向、全般的なリスク、予測、および市場動向についての洞察を掲載しています。

.png)

ユーザーエクスペリエンス

-

OTAアップデートにおけるユーザーエクスペリエンスの重要性、OTAエコシステムにおけるユーザータッチポイントについて解説し、OEM事例を紹介する。

OEM戦略とケーススタディ

-

OEMによるOTA導入タイムライン、OTA配信用コネクティビティ、OTAユースケースおよび各OEMの装備率、各OEMの装備戦略を示す。

OTAサプライヤー

-

OTAサプライヤー各社の事業および製品の概要、OTA機能、サービスに関する発表、最新情報、提携関係、顧客企業、製品動向を掲載する。

OTAの管理

-

OTA管理の重要性、シンプルなOTAリリースプロセスの例、OTAの規模に応じた最適なOTA管理組合などについて解説する。

技術情報

-

一般的なOTAソリューションのアーキテクチャ、OTAコンポーネントの定義、最新の調達動向、OTAアップデートのライフサイクルなどについて解説する。

コネクティビティの戦略

-

4種類の自動車OTAコネクティビティタイプ、コネクティビティに関する課題、長期利用を促すためのOEM戦略などを解説する。また、OEMのOTAコネクティビティ対応についてのSBDの見解を紹介する。

規制動向

-

欧州、米国、中国、その他の主要地域におけるOTA関連の規制動向を紹介し、各規制がOEMに与える影響、さらにOTAサービスプロバイダーへの影響について考察する。

業界動向

-

業界団体による最新のOTA規格策定状況、規格の重要度、業界団体の主なスポンサーおよび参加企業、共同文書やプラットフォームを使用している企業などをまとめ、今後の動向について分析する。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られています。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られています。 車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られます。

車両プラットフォームの進化に伴い、最も重要なテクノロジーイネーブラーとなるのが車載電子コンポーネントのソフトウェアおよびファームウェアをリモートでアップデートする機能です。OTA(Over-The-Air)アップデートと呼ばれるこの技術は、Teslaが2012年にリリースしたModel Sで初めて大々的に導入しており、2022年までには全てのグローバルOEMが一定レベルのリモートソフトウェアアップデート技術を自社車両プラットフォームポートフォリオに統合すると見られます。.png)

.png)

.png)